ガラス工房[7]

ガラスの泡

ガラスの泡

鋳型に、ガラスを流す実験をしたとき、径2cm程の窪みに熔けたガラスを落してみた。遺跡から、砥石とも鋳型とも、区別出来ない、2〜3cmの半球形の窪みをもつ石が出てきているので、これにガラスを流したら、どんなものが出来るかを確かめてみるつもりだった。

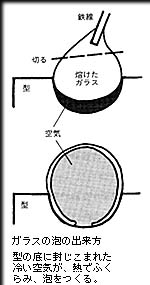

この型が冷たいままの状態で、半ば熔けた、1,000℃程の鉛ガラスを落し込み、窪みの底の空気をガラスで包みこむようにすると、ガラスが熱くなった空気で自然に脹らんで、直径3cm程の、シャボン玉のような中空の玉が出来、冷えるにつれて萎むこともなく固まる。

この型が冷たいままの状態で、半ば熔けた、1,000℃程の鉛ガラスを落し込み、窪みの底の空気をガラスで包みこむようにすると、ガラスが熱くなった空気で自然に脹らんで、直径3cm程の、シャボン玉のような中空の玉が出来、冷えるにつれて萎むこともなく固まる。

舎利容器

法隆寺や崇福寺からは形の整った、器壁の厚い、ガラス製の舎利容器が出土している。これに較べると三重県繩生廃寺から見つかった、卵形のガラス舎利容器は、不整形でどちらかといえば、なり行きまかせというような風情で、上の二つとは全く違った方法で作られている。大きさも2cm強と小振りで、口の部分もきちんとした円形になっていない。

吹き玉

古代のガラス職人が経験から型づくりで、ガラスの泡が出来ることを知っていたとすれば吹きガラスの技術を持たなくても、至極簡単に作れたろう。絵図にしか残っていないが、法輪寺の高さ3.6cmの紺色のガラス舎利容器も、このやり方で作れそうだ。

もしこの想像が当っているとすれば、飛鳥貴族達は、丁度香水の瓶といった雰囲気の、シャボン玉のように壊れ易いガラス容器を、日常使っていたということもあり得る。古代の玉の中に、吹き玉と呼ばれる中空の玉がある。銅の吹竿で、脹ませた吹きガラスといわれている。これも一端を閉じた銅の管に、よく熔けたガラスを付けてやり、中に閉じ込められた空気の熱膨脹で、自然に玉をふくらませるという方法で、作ることも出来ない訳ではない。

|